La Via Dolorosa

Abbiamo un intenso desiderio di trovare percorsi iniziatici e cammini spirituali. Per soddisfare questa fame cerchiamo nei luoghi più nascosti: consultiamo i tarocchi di Marsiglia, oppure ci spingiamo ad oriente, studiando pratiche di meditazione dei secoli passati, o ancora volgiamo lo sguardo agli sciamani dell’America centrale. Anche la nostra tradizione, tuttavia, ci offre strumenti altrettanto validi, anzi, ancora più efficaci, proprio perchè sono tagliati su misura per l’animo forgiato dalla nostra storia.

Come se fossimo presbiti, vediamo quel che è lontano, e non riusciamo a scorgere ciò che ci circonda. C’è un percorso spirituale che si trova letteralmente in ogni paese d’Italia, i cui simboli racchiudono un profondo patrimonio di saggezza; basterebbe saperlo ascoltare…

Agli occhi di molti, la Via Crucis è un rito ormai superato, al limite un ricordo di quando si era bambini – poco più d’una superstizione. Eppure proprio le stazioni della Passione potrebbero offrirci alcune delle risposte che cerchiamo.

Non occorre essere credenti: non fermiamoci sulla superficie delle immagini, cerchiamo di andare oltre, penetrando nel significato che racchiudono. Non chiediamoci se la salita al Calvario successe veramente; in un caso o nell’altro, ciò che importa è il senso che la storia può raccontarci, la strada da percorrere che i suoi simboli ci indicano.

Partiamo da una considerazione: dove possibile, la Via Crucis è in salita. Spesso le stazioni si susseguono lungo il crinale di una collina, collegate da sentieri scoscesi o ripidi gradini.

Anche nella Passione, in fin dei conti, Cristo sale il versante del Calvario.

Salire significa avvicinarsi al cielo, è vero; ma un cammino in salita è anche molto faticoso. Ogni passo è un sacrificio, amaro come il dolore. Forse è anche per questo che cerchiamo con tanto accanimento scorciatoie più comode – una via spirituale che ci dia tutto e subito senza troppi sforzi!

Già la prima stazione è un segno che toglie ogni speranza: Gesù è condannato a morte. Il cammino non è nemmeno iniziato, e già la fine è certa ed inevitabile, come un oscuro labirinto senza alcuna via d’uscita.

Il Figlio dell’Uomo è stato spogliato delle sue vesti, e la sua pelle è segnata dai colpi delle fruste. Per schernirlo, i seguaci del potere l’hanno incoronato con un cerchio di spine intrecciato. Di fronte a lui c’è Pilato, l’autorità terrena che sentenzia il fatale verdetto.

La forza di quest’immagina nasce dalla sua capacità di trascendere i limiti storici che le fanno da cornice. Gesù non è soltanto un essere nato e vissuto duemila anni fa, ma un simbolo complesso e profondo in cui si rispecchia il rapporto tra l’Umanità e il Divino. Anche Pilato non è solamente un governatore di una provincia di un’impero del passato; nella sua figura si può scorgere l’archetipo del Potere costituito, servo della Legge immutabile.

E’ veramente esistito un Gesù storico, e ha davvero incontrato Pilato? Non ci cureremo queste domande, perchè ben più importante è interrogarsi sul significato che ha il dramma eterno interpretato da queste figure.

Gesù viene condannato a morte: come può l’uomo non immedesimarsi con lui? Ogni essere umano che nasce su questa Terra è destinato alla morte, senza via di scampo. Siamo tutti condannati alla fine, già nel momento in cui vediamo la luce.

“E’ una legge di natura”, viene da dire. Ecco, Pilato è proprio l’immagine personificata di questa legge: una gabbia ferrea di regole che non ammettono appello, un destino senza via di fuga.

Pilato stesso non può lottare contro la Legge: egli rappresenta il Potere, ma non ha il potere. Se anche volesse assolvere il condannato, non potrebbe, perchè sarebbe contro la Legge. Egli è la bocca che pronuncia, non la mente che decide.

E’ per questo che egli si lava le mani della colpa della sua sentenza. Egli non è che una foglia spinta dal vento: “Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto.“

Il secondo passo della Via Dolorosa raffigura la croce mentre viene caricata sulle spalle di Gesù.

La croce è il dolore, l’inevitabile amarezza del Mondo, il duro prezzo che si paga per gustare il piacere della vita.

E’ un peso talmente amaro da rendere quasi preferibile la non esistenza. Nell’ottava stazione, il Salvatore rivolge queste sconcertanti parole di dolore alle donne di Gerusalemme: “Verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato!“. In esse riecheggia la disperazione di Giobbe, quando gridò: “Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un uomo!“, e la lancinante lucidità dell’Ecclesiaste: “Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli; da parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre per essi non c’è chi li consoli. Allora ho proclamato più felici i morti, ormai trapassati, dei viventi che sono ancora in vita; ma ancor più felici degli uni e degli altri sono quelli che non sono mai nati e non hanno visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole.“

Dopo la resurrezione, la stessa croce verrà elevata a simbolo di luminosa speranza; ma la Pasqua non è ancora giunta, e i giorni che conducono al Venerdì Santo sono segnati da stelle oscure e tristi.

Il Cristo non fugge la Croce: non usa la sua potenza per salvarsi, nè la sua saggezza per scagionarsi. Gesù prende la croce, accetta il dolore e se ne fa carico sulle proprie spalle, con uno sforzo superiore all’Atlante dell’antichità, che pur reggeva il mondo intero.

La domanda con cui gli spettatori lo irridono è significativa: “Se sei il Salvatore, perchè non salvi te stesso?”. Ma se avesse salvato sè stesso, come potrebbe salvare l’umanità? Se la storia si concludesse così, non avrebbe per noi alcun valore – non sarebbe che la favoletta di un essere con poteri soprannaturali, che grazie ad un trucco magico scampa la fine all’ultimo istante.

Lo stesso Gesù afferma: “Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora!”

La forza viva del simbolo di Cristo sta invece nella possibilità che ha ogni uomo di identificarsi con esso: un uomo che ha patito come ogni essere vivente, un Dio che ha accolto nella sua essenza la stessa lacerante ferita che grida nel fondo dell’anima di ognuno di noi.

Abbandoniamo ora la progressione cronologica, per giungere nel cuore del mistero del Venerdì di Pasqua. Gesù cade per tre volte, rispettivamente nella terza, settima e nona stazione della Via Crucis.

La triplice ripetizione di queste cadute non è affatto un dettaglio secondario. Tre volte San Piero rinnegò il suo maestro, prima del canto del Gallo, e tre giorni rimase nel sepolcro il corpo di Gesù, prima della resurrezione. Alla morte di Gesù, persino il sole si eclisserà per tre ore!

Si tratta del “segno di Giona” a cui accenna il Cristo: tre notti nelle viscere del mostro, prima di tornare alla luce.

Tre sono le tentazioni che il diavolo offre a Gesù nel deserto. Ancora, è sempre per tre giorni che San Paolo rimase cieco dopo la folgorazione sulla via di Damasco. Non si tratta certo di una coincidenza fortuita, ma è l’indizio di una promessa nascosta fra le righe: “Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d’uomo“.

Nel quarto grado della scala del Golgota, Gesù incontra la Madre. Il riferimento testuale si trova nel vangelo di Giovanni: “Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre! E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.”

Può sembrare un episodio secondario – persino spiacevole, data la freddezza che il Cristo dimostra nei confronti di sua madre. Perchè, allora, dedicargli tanta attenzione nella Via Crucis?

L’importanza dell’immagine, anche in questo caso, è da ricercarsi nella sua natura simbolica. La Madre non è la singola donna che ha generato quel dato essere umano, ma l’archetipo della generazione stessa. La Madre è la notte in cui si compie la gestazione della luce, è il silenzio da cui la voce proviene e a cui continuamente ritorna.

Soprattutto, la Madre è la Terra in cui il seme si dissolve, e da cui nascerà il germoglio: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto“.

L’incontro con la Madre è dunque la prefigurazione simbolica della discesa agli Inferi che, secondo la tradizione, avrebbe impegnato il Cristo nei tre giorni in cui rimase morto. Una simile figura si può trovare nel capolavoro di Goethe, in cui Faust scende nell’abisso per incontrare le Madri.

Le stazioni finali, a questo punto, appaiono come l’epilogo dell’Opera, insito nelle premesse simboliche che abbiamo tratteggiato.

Gesù viene spogliato delle sue vesti, proprio come il seme deve liberarsi dall’involucro per germinare. Il vestito è l’esteriorità che avvolge e protegge l’essenza interiore; una corteccia che protegge dalla dissoluzione, e che quindi ora va tolta.

Gesù è inchiodato sulla croce, come una vittima sacrificale sull’altare.

Sulla croce il redentore muore: “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà“.

Il corpo di Gesù viene quindi calato dalla croce, ormai pronto per l’ultimo, fatidico passo.

Il culmine fondamentale è la deposizione del corpo del Cristo nel sepolcro; è questa l’ultima fase finale del ritorno alla Madre, la dissoluzione nella terra che è prefigurata dai chiodi che lo fissano alla croce.

L’opera è compiuta: ora bisogna attendere i tre giorni.

“Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami.

Un’altra parabola disse loro: Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti.“

Da questo seme nascerà il nuovo giardino che sostituirà l’Eden ormai perduto: “Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino vi era un sepolcro nuovo, in cui nessuno era stato ancora deposto. Là deposero Gesù.“

Il simbolo è magnifico, ma che valore può avere per l’uomo individuale, per ognuno di noi? Come tradurre la promessa in un evento concreto?

Si tratta di un lavoro che per sua natura è personale, e quindi non esistono ricette, ma solamente avvicinamenti soggettivi. Nella Via Crucis vi sono però molti indizi riguardo al modo di accostarsi al simbolo.

Nell’ottava stazione, Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme: “Non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli“.

L’immagine del Cristo è simile ad uno specchio in cui riflettersi: non è l’immagine in sè che dobbiamo guardare, ma il significato che in essa brilla. Il protagonista della Via Crucis è Gesù, ma senza compartecipazione essa resta una storia fine a sè stessa. E’ compito di ognuno di intraprendere la propria salita personale lungo il Golgota.

Nella stessa direzione si può interpretare il gesto di Simone di Cirene, che nella quinta stazione si fa carico della croce: egli è l’uomo che partecipa del simbolo dell’Uomo, prendendo sulle sue spalle il pesante dolore della croce.

Infine, nella stazione successiva si ricorda un significativo evento: Veronica asciuga il volto di Gesù con un telo, e su di esso rimane impressa l’immagine del volto del Salvatore, come se vi fosse stata dipinta.

Il significato di tale scena riguarda proprio il rapporto fra il simbolo e la realtà: il Cristo rappresenta un prototipo che crea la propria immagine nel tempo, come un timbro sulla carta. Il volto del figlio di Dio è l’eternità, il mondo delle Idee dei platonici, mentre il telo è la trama della storia, che lo riceve in sè.

In certi casi può capitare di imbattersi in una quindicesima stazione, in cui è raffigurata la resurrezione; si tratta, in genere, di creazioni recenti, risalenti a tempi in cui la comprensione della tradizione già andava annebbiandosi. Mostrare la resurrezione prima della Pasqua è infatti un anacronismo spirituale gravido d’errori.

La resurrezione è il coronamento del cammino, è vero, ma è assolutamente scorretto mostrarla in questo punto del percorso. Per giungervi è necessario sprofondare fino all’imo della disperazione, nella notte priva di stelle, e rimanervi per tre giorni interi – dal Venerdì alla Domenica. Solo allora sarà possibile trovare in quelle oscure profondità l’Oro luminoso; cercare un sollievo prima d’allora comporterebbe invece guastare l’Opera per l’eccessiva fretta.

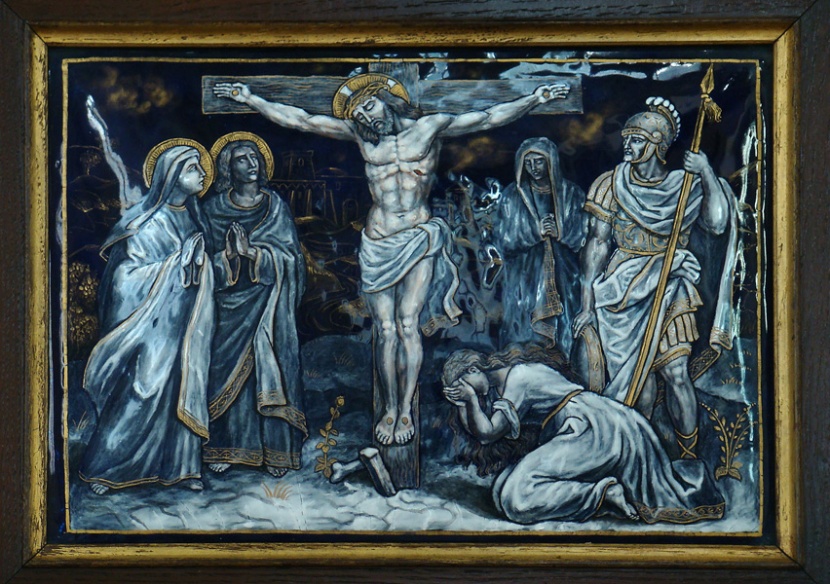

(Immagini: Via Crucis della chiesa di Notre-Dame-des-Champs ad Avranches – Francia)